藏穆是谁?一位把蘑菇🍄写进邮票的老先生

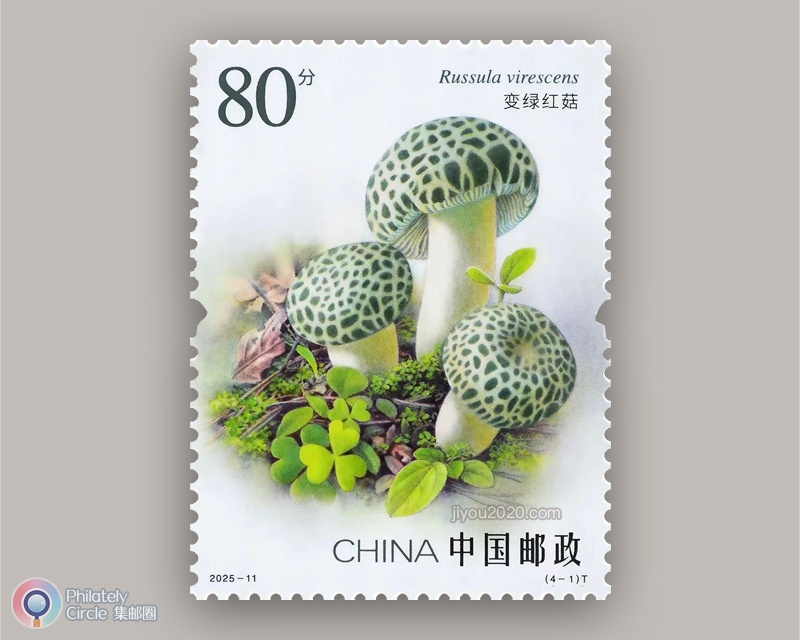

2025年7月12日,中国邮政将发行《食用菌(二)》特种邮票,一套四枚,分别是:变绿红菇、中华金耳、松口蘑、干巴菌,曾孝濂设计,计划发490万枚,乍看只是一组植物主题的邮票,却藏着一位传奇植物学家、集邮爱好者藏穆的故事。藏穆,著名真菌学家,1930年生于山东烟台,自幼爱好广泛,书法、绘画、集邮、京剧样样精通。1953年毕业于苏州大学后,先在南京师范大学任教,1974年调入中国科学院昆明植物研究所。作为中国著名的真菌学家、西南大型高等真菌研究奠基人之一,他一生描述了140余种真菌新物种、建立了3个新属,发表论文150余篇,主持或参与编写了12部专著,贡献了超过1.38万份真菌标本。

🍄 邮票里的“中华金耳”有多特别?它采自黄龙

藏穆与邮票结缘,从未间断。他尤其偏爱植物、绘画题材的邮票,他说,邮票是一枚枚小小的“博物画册”,是把大自然和科学送进千家万户的载体。这套即将发行的《食用菌(二)》邮票中,就有两枚与藏穆直接相关。第二枚“中华金耳”,是他与同事们最引以为傲的发现之一。金耳属真菌外观相似、分类混乱,长期以来,橙黄银耳等多个真菌都混作“金耳”在市场流通。早在上世纪90年代初,藏穆便与加拿大银耳研究专家R.J. Bandoni教授合作,首次确立了“黄白银耳”新种。此后科研人员对袁明生1985年采自四川松潘黄龙自然保护区的模式标本(HKAS 19954)进行了DNA测序与比对,证实它确属金耳属,并在2024年以生命条形码技术明确了“中华金耳”新物种的独立性。这一发现不仅厘清了野生与市场常见“金耳”的分类,更保留了本土真菌资源的科研价值。如今,这种金黄色、质地柔韧富有弹性的可食药两用真菌,第一次以植物科学画风格被精准还原在邮票上,也是一种跨越实验室与生活餐桌的科普纪念。黄龙自然保护区以壮丽的钙华景观和高山原始森林闻名,地处川西北高原(北纬32°06′至33°09′)其栎树林为多种珍稀真菌提供了独特的栖息环境。标本采集地原地邮局信息:四川省阿坝州松潘县黄龙乡三舍驿村85号,松潘县黄龙邮政所,邮编623306。目前收藏于1938年成立的中科院昆明植物研究所标本馆。标本现藏地邮局信息:云南省昆明市盘龙区昆明植物园旁,昆明黑龙潭邮政所,邮编650201。

🍄 云南深山里的“干巴菌”什么味儿?它采自登楼山

第四枚“干巴菌”也与藏穆密不可分。1987年,藏穆在云南玉溪华宁县的登楼山自然保护区采集到一种形状奇特、丛生如珊瑚的真菌。它色泽灰白、纤维质坚韧,味道鲜美、营养丰富,当地人称之为“干巴菌”,因风干后滋味酷似腌制牛肉干而得名。他在《云南植物研究》第九卷第1期上首次发表,物种学名上有他的英文缩写M. Zang,他将其正式命名为 Thelephora ganbajun M. Zang。干巴菌生长在云南、贵州西部及四川南部的针阔混交林中,生长在海拔 800-2200 米的云南松、思茅松等纯林或与壳斗科等组成的针阔混交林下,是中国特有的野生菌美味,深受当地人喜爱,也带动了林下经济。标本于1987年由藏穆亲自采集自云南省玉溪市华宁县盘溪镇登楼山自然保护区,标本采集地原地邮局:云南华宁县盘溪邮政支局,地址玉溪市华宁县盘溪镇兴文路61号,邮编652801,标本编号为 HKAS 10484,目前收藏于中科院昆明植物研究所标本馆。标本现藏地邮局信息:云南省昆明市盘龙区昆明植物园旁,昆明黑龙潭邮政所,邮编650201。

藏穆最喜欢做的事之一,便是把采集回来的真菌标本分门别类地编号、画图、写生,有时候还会在标本卡片背后贴上与之呼应的邮票。在他看来,真菌是大山赠予的珍宝,而邮票是与世人分享这份礼物最好的信使。从偏远的川西高原到云南密林,从实验室到一枚方寸邮票,藏穆一生与菌相伴,也用邮票把自然搬进了千家万户的信封里。如今,当人们在集邮册中翻到《食用菌(二)》时,也许会想起那位在显微镜下凝望孢子、在邮票边缘细看花纹的中国真菌学家、集邮同好——藏穆。

微信扫描下方的二维码阅读更多精彩内容